"UCHURACCAY. Krajnik" es un libro que ha sido muy bien pensado. Nada en él es casual. Nada aparece porque sí.

franz krajnik. fuente de: luis enrique saldaña

Por ejemplo, su forma. El libro está materializando en su forma, en su peso, en su anchura, la historia que nos narra. Tiene tapa dura y ha sido impreso en determinado lugar por indicaciones específicas del autor. La idea de que sea pesado, de que sea difícil de olvidar en cualquier lugar, nos habla de una historia igualmente dura, pesada, de un proyecto que trasciende una mera concepción estética y que aúna la forma con el fondo en un tejido complejo.

Otro ejemplo es la incursión del color rojo en algunas de sus páginas. Pero no es un rojo cualquiera, es una combinación de magenta (97%) y amarillo (94%) que la diseñadora del libro, Gabriela Morales, preparó con muy buen ojo. Este color en la propuesta del libro no significa únicamente "sangre" sino también vida, y también poesía. En ese sentido, este libro ciertamente sostiene una idea y la desarrolla. Por ello es un "ensayo", pero a su vez, lo hace buscando producir algo en quien la lee. El rojo se utiliza como disparador de sensaciones. Lo mismo con el uso del blanco y del negro: su uso intentaría difuminar el claro límite temporal entre pasado y presente, para invitarnos a la duda,a pensar si estas fotos pertenecen a un pasado o a un presente. Del mismo modo, el blanco y el negro también pueden representar la vida y la muerte.

Sucede lo mismo con un triángulo intervenido que aparece constantemente en el libro. No es un simplemente un detalle. Es el Apu Razuhuillc, la montaña más importante del norte de Ayacucho, dibujado minimalistamente entrecortada por el dolor. Pero esta es la lectura de Franz sobre el mismo Apu que fotografía de modo muy realista en blanco y negro ni bien abrimos el libro. El triángulo interrumpido, no obstante, aparecerá constantemente, desde antes de abrir el libro, hasta el final, como una suerte de sello personal, como una especie de subjetividad absoluta sobre su lectura de Uchuraccay.

Esta entrevista es más o menos como lo que acabo de comentar. Una suerte de incursión en los detalles, y además, es una visita guiada al libro, que tiene una cantidad inmensa de paisajes personalísimos. Digamos que, esta entrevista es también, una mirada a la mirada misma como Franz ha leído un Uchuraccay actual que negocia su presente con su pasado y que crea lazos complejos de actualidad. Lazos en los que negocian también con él, y lo hacen parte, claramente, de un discurso de modernidad y libertad.

- franz krajnik

Soy fotógrafo documental. Magíster en antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en periodismo por la Universidad de San Martín de Porres. Ganador del VII Concurso Nacional de Fotografía Eugène Courret y el Concurso Internacional del Fotografía De la Memoria y el Olvido, ambos en 2013.

En Uchuraccay, con el alcalde y presidente de la comunidad. Fuente: archivo personal de franz

He publicado en diversos medios nacionales y extranjeros y he expuesto mi trabajo en Lima, Medellín, México D.F., Madrid y Plovdiv (Bulgaria). He sido editor gráfico de sección en el diario El Comercio y coeditor de fotografía en el diario La República.

Yo entré como jugando a la fotografía y fue la fotografía la que de alguna manera me atrapó a mí. Pienso que si no fuese fotógrafo, estaría muerto; con ella hablo, me comunico, soy parte, pertenezco y soy.

Recientemente he publicado el libro fotográfico “Uchuraccay”, editado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde me desempeño como docente en la nueva carrera de Comunicación y Fotografía. Mis proyectos visuales giran en torno a la memoria y la conexión entre la vida y la muerte desde una perspectiva personal y subjetiva.

franz krajnik en la presentación de "uchuraccay". foto de renzo babilonia

- 5 años, 8 viajes, 22 mil tomas = 86 fotos finales

El trabajo de campo en Uchuraccay me tomó poco más de cinco años (de julio 2012 a enero 2017), en ese tiempo viajé en ocho oportunidades, por lo general cada viaje era de dos a tres semanas, tomando en total más de 22 mil fotografías, las cuales entraron en un largo proceso de selección y edición, cada imagen ha tenido que batallar con muchas otras para poder pertenecer a la selección final que integra el libro.

Este proceso ha servido para construir una propuesta visual narrativa que esté en función a la mirada propia. Por eso es que incluso buenas tomas, fueron descartadas, algunas por repetir ideas, otras porque sentí que no eran lo suficientemente fuertes conceptual y estéticamente hablando.

- La pizarra y los imanes

Para elegir las 86 que están en el libro yo en casa, por ejemplo, me mandé a construir una pizarra de metal, como de un metro y medio de ancho, en donde colocaba las fotos impresas en jumbo y las pegaba con imanes. Las tenía todo el tiempo ahí. Entonces todos los días me sentaba, las miraba, e iba eligiendo cómo colocarlas. Veía cuáles se relacionaban, tenían un mensaje parecido, y así elegía cuáles se quedaban y cuáles no. Por supuesto, no elegí así las 22 mil para imprimir y colocarlas en la pizarra, pero sí muchas.

fuente: somos periodismo.com

- Yuyanapaq / “Uchuraccay. Krajnic”

"Yuyanapaq" me ha influenciado en buscar las historias a través de la imagen, pero mi propuesta es diferente. Yuyanapaq usa la fotografía como una prueba, como un testimonio oficial del pasado. Mi propuesta es una versión muy subjetiva, muy personal de Uchuraccay, por eso el subtítulo es mi apellido: "UCHURACCAY. Krajnik".

No es solo el Uchuraccay geográfico, sino que es el Uchuraccay de Krajnik, es decir, el mío. El que yo he visto. Así no hablamos de Uchuraccay sino de UN Uchuraccay, uno que tiene identidad propia. Entonces quisiera que el libro sea entendido como una propuesta, y como tal, el lector puede hacer lo que mejor le parezca con esta propuesta. No es una imposición ni verdad absoluta, eso solo eso una mirada humilde y sincera de algo que me tocó ver e interpretar en un determinado tiempo.

De hecho ahí hay cosas importantes, pero importantes porque nadie las había visto antes, de hecho sí me gustaría que aquello que conocemos de Uchuraccay como país, se engrose con este libro, aquella parte de la historia que nos faltaba observar, sin embargo no es la única visión del pueblo que pueda existir, sino que esta visión está ahora lista para entrar en confrontación/debate/discusión con otras miradas. Ese sería el mejor impacto.

- sinceridad VS "verdad" en la fotografía

- Hay un punto en conflicto cuando se habla del valor de verdad de la fotografía, pues sí, la fotografía tiene una carga de verdad, pero a la vez habla desde un punto particular, por lo tanto no puede ser una verdad absoluta, yo prefiero hablar de la sinceridad de la fotografía más que de verdad. Entendido así, el dolor del que trata el libro posee dos niveles, el dolor personal y el del pueblo. Son diferentes y responden a distintas situaciones, sin embargo hablamos el mismo concepto, de dolor. La única manera de entenderlo es sumergirse en él, explorarlo y saberse parte de él entendiendo que cada sumergida es también un viaje personal e íntimo y a la vez compartido.

- retablos como fotos vs. fotografías subjetivas

- El objetivo de mi trabajo, a diferencia del trabajo de Edilberto (Jiménez), no es mostrar ni probar que existe un dolor, el dolor está ahí, lo que me interesa es saber qué se hace con él. Quizás por ello no hay muchas fotos de masas. Es en la individualidad que uno se encuentra consigo mismo, que reflexiona y se confronta. Esa soledad es necesaria para entender el dolor. Las fotos van sugiriendo un cúmulo de sensaciones más que de pruebas concretas del dolor, es así como funciona un ensayo, esas partes de cuerpos o espacios vacíos sugieren y susurran, no evidencian.

- el dolor en uchuraccay es transtemporal

Cuando digo que el dolor es transtemporal quiero decir que no es que cuando falleció el ser querido se sintió dolor y ahí quedó, sino que ese dolor lo vives ahora todavía como dolor pero a la vez como algo más, como una especie de impulsor de la vida. La muerte es un impulsor de la vida.

Esto se ve clarísimo en el proceso en el que se hicieron distrito. Ellos fueron hace dos años al congreso a pedir ser distrito. Justificaron su petición diciendo que tenían 135 campesinos fallecidos producto de la violencia interna, y que aún pasaban dolor por ello y que necesitaban una especie de reparación civil, no con dinero, sino con el reconocimiento de ser distrito. Y ahora reciben un pequeño presupuesto. Son 6 comunidades, -una de ellas es Uchuraccay, yo solo he fotografiado el centro poblado de Uchuraccay- y todos ellos son distrito. Antes ellos eran un centro poblado que pertenecía al distrito de Huanta, y este pertenecía a Ayacucho. Entonces Ayacucho recibía un presupuesto, este se dividía y llegaba a Huanta y de ahí a Uchuraccay. Era mínimo lo que les llegaba. Ahora, gracias a este reconocimiento reciben un poco más.

Ellos sentían que siendo un pueblo que era reconocido internacionalmente nadie los visitaba, de hecho, casi no hay turismo, y además, el Estado tampoco los apoyaba para nada. Ahora, siendo distrito al menos tienen un presupuesto para ellos, y ya se sienten reconocidos. Mi proceso fotográfico ha atravesado ese proceso de ellos, el de hacerse distrito. Y es justamente el exponer ese dolor, ese pasado, lo que les ha permitido que ahora puedan ser reconocidos de modo particular e independiente. Como ves, no es solo que lloren por sus fallecidos, sino que buscan que esa pérdida produzca vida.

- la mirada del otro: ellos me daban fotos, yo les daba visibilidad política

Políticamente a mi me han aceptado por eso, porque me vieron como alguien que podía ayudarles a que se concrete sus expectativas. Ellos a veces venían a Lima y me decían, "¿Tú crees que podrías hablar con los congresistas para que vean nuestro caso?" Yo les decía que no, para nada. Pero luego me pedían algo más concreto, que los conecte con periodistas, para que sus casos. El de hacer a Uchuraccay como distrito, específicamente.

presentación del libro en la Casa Museo Lopez Antay, en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. fuente: krajnik

En ese sentido, de alguna manera ha sido un juego de roles. Yo era ese chico que llegaba y tomaba fotos y que no sabían que hacer conmigo, y me convirtieron en un arma política. Una anécdota para que veas que no hay nada inocente en que me hayan dejado fotografiarlos:

Cuando yo fui por primera vez, no sabían que hacer conmigo porque no tenían experiencia con turistas. Yo quería ir a la cruz, que estaba a 15 minutos caminando, pero ellos me trataron como un supuesto turista (no hay hoteles, ni restaurantes, ni nada) y me llevaron a una laguna que estaba a 2 horas caminando. Ellos me llevaron y me trataron como se imaginaban que debían hacer con un turista. Pero lo más curioso es que cuando llegamos ya habían tres pobladores vestidos tradicionalmente, y Alejandro (mi contacto, un activista político) dirigía a estos tres pobladores y les dijo: “caminen de acá a allá” y la laguna estaba atrás. Alejandro los dirigía para escenificar a los Beatles caminando sobre Abbey Road. Claro, faltaba uno porque eran tres, y ni bien consiguieron caminar tal cual, Alejandro voltea y me dice “ya, ya tómales”.

Este gesto y esta foto, que tomé, siguiendo las indicaciones de Alejandro, lo analizo en mi tesis, y explico por qué no está mi libro. Lo que quiero decir es que no hay nada inocente en lo que hizo Alejandro, estos pobladores de Uchuraccay no tienen nada que ver con los que describe Vargas Llosa en su informe, por ejemplo. Manejan el discurso exotista y manejan la mirada que los mira. Alejandro estaba representando imaginarios, y estaba actuando conmigo como si yo fuera, efectivamente, un turista. Para mí, esto dejaba claro que había un juego de roles y de poderes también.

- rojo sangre, rojo vida, rojo violencia, rojo vallejo

- En “Dos fuegos” [una sección del libro en la que las hojas se abren en dos] es clarísima la asociación del rojo a la sangre, la muerte, la violencia, pero el rojo de “Hatun Rumi” es más bien el amor, esta es una copla de amor de carnaval, es la misma tonalidad de rojo pero leída totalmente distinta. Y el rojo de vallejo es porque se alude a los muertos, pero también a que todo está vivo, es una llamada de atención fuerte, quería hacer énfasis en ese texto. Además de esto las guardas del libro también son rojas, esto en función a que el rojo es ambivalente simboliza sangre y la sangre (cuando está derramaba) nos acerca a una interpretación tanática, pero cuando fluye más bien nos vincula a funcionamiento del cuerpo humano, de la existencia biológica. La tonalidad específica de rojo usado en el libro fue preparado especialmente para que no sea un rojo diablo o rojo puto, ni tampoco un rojo pálido, ese rojo es una combinación de magenta (97%) y amarillo (94%). Es un rojo muy interesante y versátil.

- visita guiada al libro

En la presentación del libro se hayan primero los testimonios, son los mismos pobladores los que hablan a partir de sus experiencias, es una entrada fuerte, potente que te introduce de inmediato al tema, quien más que ellos para introducir al tema y contar en primera persona lo que les ha pasado. A ello le siguen los textos, el prólogo de Salomón es bellísimo, una mirada contextualizadora que le da sentido al cuerpo de trabajo, la introducción de Makena es enriquecedora en el sentido de que compara Uchuraccay con otros casos y desmenuza ciertos aspectos de mi trabajo y por último mi texto, en el que trabajo el concepto que ata a todas las imágenes y con el que se ha ido construyendo la serie. El concepto de “Transtemporalidad”.

El cuerpo del libro tiene dos grandes partes: muerte y vida (vida entendida como la que nace de la misma muerte). A partir de estas dos partes desarrollo la propuesta del libro, la idea de que el dolor es transtemporal, donde la muerte del pasado está presente como dolor, pero también como motor de la vida. A la vez parte tiene sus matices, divididos en subtemas.

Primero encontramos una introducción visual, la cruz marca a Uchuraccay como lugar de muerte, sin embargo ese mismo espacio está ahora lleno de vida.

El reflejo en el riachuelo, el niño que me dispara con un palo, las ovejas y la novia funcionan como una introducción que habla a grandes rasgos de la memoria sobre la violencia, el caos y la vida actual (atada al pasado). Hay algunos autores que hablan de una resignificación donde se cambia totalmente el sentido al pasado, donde existe una nueva vida que se aleja de la muerte. Esta es una discusión latente dentro de la academia en la que yo también tomo una posición, mi propuesta no elimina el dolor del pasado, lo abraza y simultánemente lo observa en el presente, donde el dolor de la ausencia es ambivalente, trae consigo el odio, rencor y pena, pero también el esfuerzo, trabajo, amor y lucha.

Luego de establecer esta postura es que inicia el cuerpo del trabajo con la parte de la muerte, “Ausencias” no es una división de capítulo sino que se inserta entre dos espacios, uno destinado a contar ese Uchuraccay despoblado y a sus habitantes desprovistos de identidad, y otro más referido a la causa de ese despoblamiento, es decir a la muerte. El “Almakunapaq” es un cántico hacia los muertos que se inserta dentro de esta parte que está entre el reportaje (ejem. pobladores con armas), el ensayo (ejem. Estrellas desenfocadas) y el documento (tumba).

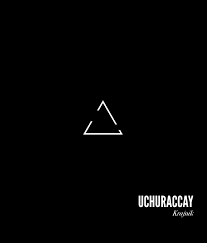

Ese es el punto neurálgico del libro, la imagen de las tumbas que se leen en dos niveles: como documento que da fe del destino de los pobladores asesinados y como sensación de estar pisando el cementerio (por eso el desplegable) Esto por supuesto requiere de explicación y por eso el texto. Creo que hasta ahí te vas dando cuenta que no es el texto el que marca la pauta de las fotos, sino al contrario, el texto está inserto y supeditado a la narración visual, quizá sí como apoyo, como información adicional para entender el contexto de las imágenes. Este gran capítulo acaba con los nombres de los 135 pobladores más los ocho periodistas y el guía, este es el enlace con la vida ya que la memoria de esos pobladores es la que de alguna forma mantiene vivo el espíritu de la comunidad.

135 campesinos y 8 periodistas. victimas.

A mí me gusta pensar que cada uno de esos nombres se “convierte” en cada uno de los pinos de la siguiente foto, esta foto ya es claramente una acción que marca la vida, esos pinos están por ser plantados en la comunidad. De ahí inicia una serie marcada por la espiritualidad y la religión como el esfuerzo de los pobladores por entenderse, reconciliarse consigo mismos. Esto los lleva a saberse plenos, es decir la muerte y la vida juntos complementándose en lo más íntimo, por eso de ahí vienen fotos del interior de sus casa, familia, comunidad.

La parte que sigue (Memoria viva) es un ejercicio por entenderlos en su historia y narrar su conexión con sus familiares asesinados, pero vistos ahora como protectores o parte de la comunidad, es decir la muerte como motor. El campo con 135 árboles como memorial de sus familiares y las saywas los conecta nuevamente a su pueblo, a su tierra, por eso continúan fotos de campo, trabajo en la tierra; sin embargo la tierra no es solo trabajo, también es espacio de festividad.

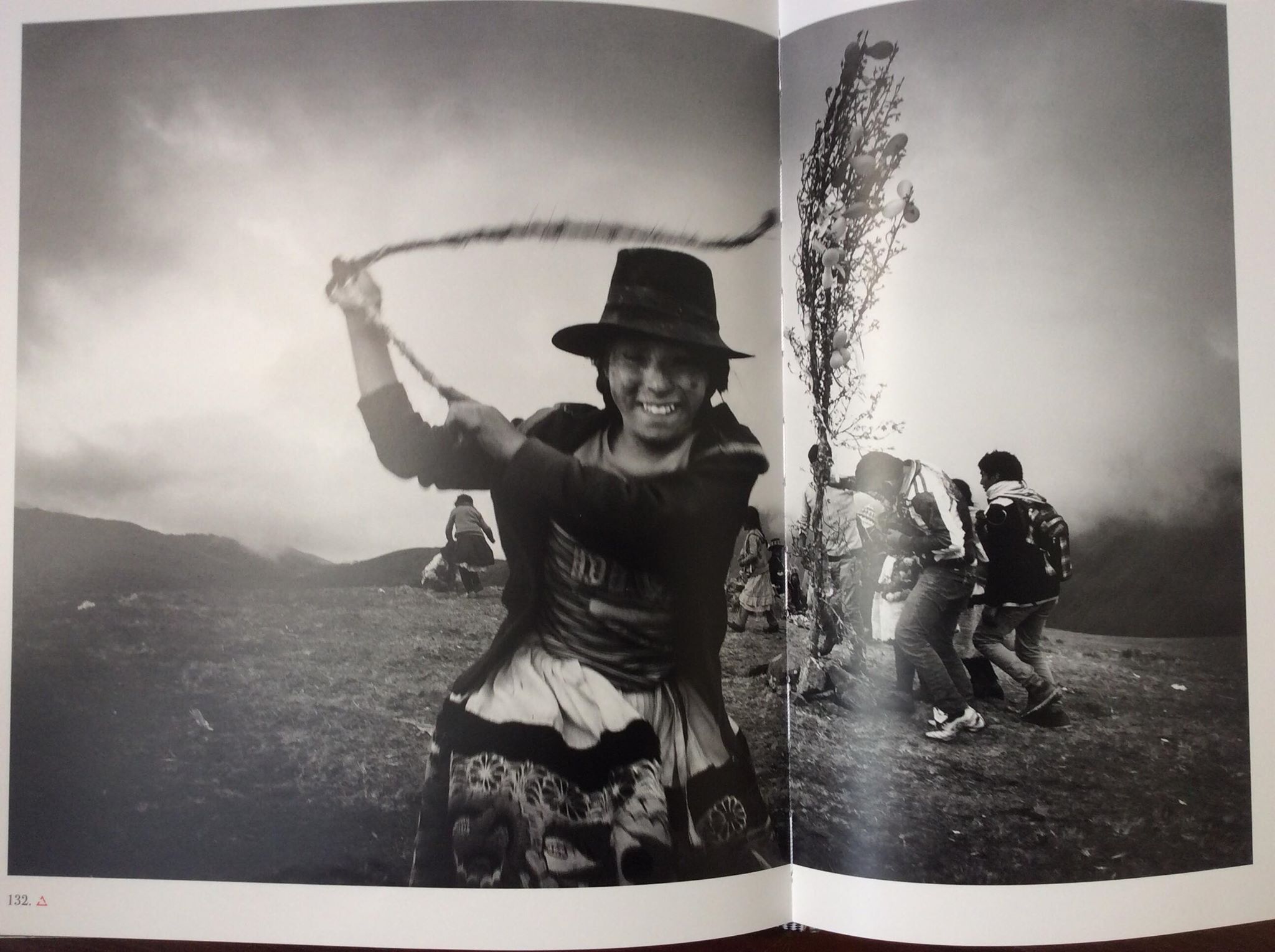

“Hatum Rumi” es un cántico que sirve para hacer hincapié en esta celebración de la vida, escenas de carnavales y celebraciones de aniversario donde los pobladores participan como comunidad, es decir con un solo espíritu, esto termina en el futbol. Sin embargo la historia es más compleja que solo una parte triste y otra feliz, he querido remarcar que toda esta vida se da por la ausencia presente. Es ahí donde entra Vallejo a aclarar de que ellos son los mismos, los que “se han quedado en la casa”, la casa como el corazón (de ahí ese rojo).

- amor y odio en imágenes

Yo no concibo de que sea posible que un fotógrafo llegue una comunidad y no exista un performance de los sujetos, existe una relación consciente entre ambos que se va construyendo y negociando posiciones y roles, lo que termina tejiendo vínculos y posiciones desde las que fotografías. Uno no puede pretender ser aquel que todo lo ve y así como fotografía, así es.

Aydeé solier levanta su lático hecho de hojas de ichu. 18 de feb. del 2015.

En realidad, nada es absoluto, todo depende de muchas subjetividades y minucias de las que casi nunca nos damos cuenta, pero son esas acciones las que nos envuelven dentro de la historia que contamos. Aydeé me estuvo observando durante varios días hasta que, en medio de las danzas de carnaval alrededor de la yunza, encontró ella el momento exacto para mostrar su enojo/interés/desenfreno/atrevimiento/curiosidad… como cuando a un niño le gusta una niña, así.

Las cosas no tienen un solo significado, yo me he sentido de muchas maneras con los pobladores en general, los he odiado y amado con la misma intensidad, pero sobretodo, y con todo eso, los he fotografiado.

- exposición en miraflores "uchuraccay. krajnik"

Franz, destacado fotografo que ya ha impresionado a imponentes representantes de las revistas National Gepgraphic y a la respetada New York Times, prepara una exposición en Lima a partir de las fotos publicadas en este libro.

La exposición tendrá el mismo título que el libro y será del 01 al 25 de marzo en la Sala Luis Miró Quesada Garland (Av José Larco 450, Miraflores 15074)) de la Municipalidad de Miraflores. El ingreso es libre y los días de atención son de martes a domingo. Esta exposición será una forma de leer nuevamente el libro y de conversar con el autor sobre su propuesta.

Foto de portada: La República.